Wikipedia

Resultados de la búsqueda

sábado, 15 de febrero de 2014

miércoles, 12 de febrero de 2014

Religión en la Roma antigua

Religión en la Roma antigua

La religión romana consistía, igual que entre los griegos, más en un conjunto de cultos que en un cuerpo de doctrinas. Había dos clases de cultos: los del hogar, que unían estrechamente a la familia, y los públicos, que estimulaban el patriotismo y el respeto al Estado. En la época imperial se añadiría el culto al emperador. En términos generales, se trataba de una religión tolerante hacia todas las religiones extranjeras, pues los romanos acogieron a dioses griegos, egipcios, frigios, etc. También era una religión contractual, pues las plegarias y ofrendas se hacían a manera de pacto con los dioses, es decir, para recibir favores, y si el creyente entendía que la divinidad no le cumplía, dejaba de rendirle culto.

La religión romana consistía, igual que entre los griegos, más en un conjunto de cultos que en un cuerpo de doctrinas. Había dos clases de cultos: los del hogar, que unían estrechamente a la familia, y los públicos, que estimulaban el patriotismo y el respeto al Estado. En la época imperial se añadiría el culto al emperador. En términos generales, se trataba de una religión tolerante hacia todas las religiones extranjeras, pues los romanos acogieron a dioses griegos, egipcios, frigios, etc. También era una religión contractual, pues las plegarias y ofrendas se hacían a manera de pacto con los dioses, es decir, para recibir favores, y si el creyente entendía que la divinidad no le cumplía, dejaba de rendirle culto.

Publicado por Jamila Saddiki.

V Costumbres de la Antigua Roma

Diversiones

El pueblo romano en los tiempos libres presenciaba sangrientas luchas en el circo y disfrutaba de los baños públicos.

El Circo romano:

El Circo romano es una de las instalaciones lúdicas más importantes de las ciudades romanas. Junto con el teatro y el anfiteatro forma la trilogía de equipamientos para divertir a los ciudadanos. Estaba destinado a las carreras y a representaciones que conmemoraban los acontecimientos del Imperio, algunas de ellas eran batallas navales para lo cual se llenaba el circo con agua (hay restos de estas conducciones en el circo romano de Calahorra).

El Circo romano es un recinto alargado, es la instalación más grande de las destinadas a divertir al pueblo, con remates circulares en los extremos. La arena, muy alargada, estaba partida en dos por la spina formando dos calles por donde corrían las cuádrigas y los caballos. En esta espina se solían colocar columnas y estatuas así como obeliscos conmemorativos. Los contadores de vueltas solían ser huevos de piedra o estatuillas de delfines.

Estaba inspirado en los hipódromos y estadios griegos pero solía ser de medidas mucho mayores que estos.

Combates de gladiadores:

El origen de los combates de gladiadores hay que buscarlo en las costumbres funerarias de los etruscos, en cuyos monumentos aparecen representados y, remontándose algo más, es probable que se encontrase alguna relación con la costumbre de inmolar los prisioneros en la tumba del héroe muerto en la guerra, practicada por algunos pueblos primitivos.

Constituían una parte de los juegos fúnebres de los etruscos y parecen referirse al culto de Saturno, lo cual indica que en un principio se celebraban durante las Saturnales. Dichos combates se introdujeron en Roma hacia el siglo III a. C. Como no siempre había prisioneros que combatieran mientras el cadáver se quemaba en la pira, pues tal era el momento en que se producía el duelo gladiatorio, en que la sangre que se vertía era como un holocausto ofrecido al difunto, no faltaban hombres temerarios que se prestaban libremente a combatir. Tales fueron los primeros gladiadores.

Como sucedió con otras muchas costumbres de la antigüedad, los combates de gladiadores, que habían comenzado por ser un rito de significación religiosa, acabaron por ser un espectáculo bárbaro y sangriento que llegó a inspirar una pasión desenfrenada.

Si se ha de creer a Valerio Máximo, los hermanos Marco y Décimo Bruto dieron el primer munus gladiatorium en el año 490 de Roma, 264 a. C., en el foro Boario con motivo de los funerales de su padre.

Como eran muchos los sistemas ideados para combatir y variados los lances y suertes de cada combatiente, se fijaron reglas al arte del gladiador, cuya enseñanza estaba encomendada a los lanistas o gladiadores viejos. A cargo de éstos, estaban los gladiadores fiscales, o dependientes del fisco, pues el Estado los mantenía bajo un régimen especial y les pagaba. Otros lanistas reclutaban y mantenían muchachos para combatir en la arena, que luego alquilaban para funerales, comidas y otras solemnidades. No faltaron tampoco particulares opulentos que tenían gladiadores y los césares, como es lógico, poseían los mejores.

Los autores antiguos, especialmente Suetonio, dan muchos detalles de los combates de gladiadores y de la intervención que en tales fiestas tomaron algunas veces los emperadores. Por ejemplo, Nerón hizo pelear un día en el anfiteatro a cuatrocientos senadores y doscientos caballeros. Trajano, de vuelta de su expedición al Danubio, hizo que, en los 123 días de las fiestas organizadas, combatieran diez mil gladiadores.

Los gladiadores educados en las escuelas por los lanistas se alquilaban o vendían, de suerte que los lanistas eran al mismo tiempo sus maestros y sus empresarios. Estas escuelas, que la gente rica se daba el lujo de sostener en los últimos años de la República, estaban repartidas en diferentes puntos del territorio romano. El Imperio fundó muchas otras: Domiciano estableció cuatro en Roma, llamadas ludus Gallicus, Dacicus, magnus y matutinus. En Preneste, Rávena y Alejandría, a causa de lo saludable de su clima, se establecieron de esta clase de instituciones imperiales y la escuela de Esgrima de Capua conservó mucho tiempo su antigua reputación.

Las termas romanas:

A finales del siglo V a. C. las antiguas estancias de baño asociadas a los gimnasios griegos se perfeccionaron y crecieron en complejidad convirtiéndose en estancias independientes destinadas solo al baño. Estas estancias ofrecían baños de vapor y piscinas frías, templadas y calientes.

En Roma, siguiendo el ejemplo griego, se construyeron estancias similares que pronto fueron del gusto de la ciudadanía. Ya no solo se realizaban los actos de limpieza y relajación, así como aquellos medicinales cuando las aguas tenían propiedades curativas, sino que se añadía un cuidado del cuerpo que incluía prácticas deportivas y un ritual de masajes con diferentes sustancias como esencias y aceites especiales.

El nombre de termas se aplica por primera vez a unos baños construidos por Agripa en el año 25 d. C. Nerón construyó unas termas en el campo de Marte, hoy totalmente desaparecidas. Las primeras termas de carácter monumental son las que inició Domiciano e inauguró Trajano, pero fueron ampliamente superadas por las de Caracalla, cuya inauguración tuvo lugar el año 216.

El uso de las termas se generalizó en el mundo romano a partir del siglo I a. C., cuando se descubrió un sistema que permitía calentar y distribuir el aire caliente gracias al ingeniero Cayo Sergio Orata. Su uso fue difundido por el Imperio romano a toda Europa.

Las actuales ruinas de las termas romanas de Caracalla dan idea del monumental tamaño del complejo termario que se extendía con servicios como biblioteca o tiendas. Estas instalaciones, construidas alrededor del año 217, tenían un aforo de 1.600 usuarios. Las termas de Diocleciano, otras de la importantes instalaciones de este tipo de la capital del Imperio, fueron remodeladas por Miguel Ángel que convirtió su tepidarium en la iglesia de Santa María de los Ángeles.

Los restos termales romanos más antiguos de los que hay noticia son las termas de Pompeya, datadas en el siglo II a. C.

Los baños romanos abrían al mediodía y cerraban al ponerse el sol. En los lugares destinados al baño había departamentos separados para hombres y mujeres; si no había espacios separados, el establecimiento abría unas horas al día para mujeres y otras para hombres. En algunas ocasiones, durante el Imperio, se permitió el baño conjunto a hombres y mujeres.

El pueblo romano en los tiempos libres presenciaba sangrientas luchas en el circo y disfrutaba de los baños públicos.

El Circo romano:

El Circo romano es una de las instalaciones lúdicas más importantes de las ciudades romanas. Junto con el teatro y el anfiteatro forma la trilogía de equipamientos para divertir a los ciudadanos. Estaba destinado a las carreras y a representaciones que conmemoraban los acontecimientos del Imperio, algunas de ellas eran batallas navales para lo cual se llenaba el circo con agua (hay restos de estas conducciones en el circo romano de Calahorra).

El Circo romano es un recinto alargado, es la instalación más grande de las destinadas a divertir al pueblo, con remates circulares en los extremos. La arena, muy alargada, estaba partida en dos por la spina formando dos calles por donde corrían las cuádrigas y los caballos. En esta espina se solían colocar columnas y estatuas así como obeliscos conmemorativos. Los contadores de vueltas solían ser huevos de piedra o estatuillas de delfines.

Estaba inspirado en los hipódromos y estadios griegos pero solía ser de medidas mucho mayores que estos.

Combates de gladiadores:

El origen de los combates de gladiadores hay que buscarlo en las costumbres funerarias de los etruscos, en cuyos monumentos aparecen representados y, remontándose algo más, es probable que se encontrase alguna relación con la costumbre de inmolar los prisioneros en la tumba del héroe muerto en la guerra, practicada por algunos pueblos primitivos.

Constituían una parte de los juegos fúnebres de los etruscos y parecen referirse al culto de Saturno, lo cual indica que en un principio se celebraban durante las Saturnales. Dichos combates se introdujeron en Roma hacia el siglo III a. C. Como no siempre había prisioneros que combatieran mientras el cadáver se quemaba en la pira, pues tal era el momento en que se producía el duelo gladiatorio, en que la sangre que se vertía era como un holocausto ofrecido al difunto, no faltaban hombres temerarios que se prestaban libremente a combatir. Tales fueron los primeros gladiadores.

Como sucedió con otras muchas costumbres de la antigüedad, los combates de gladiadores, que habían comenzado por ser un rito de significación religiosa, acabaron por ser un espectáculo bárbaro y sangriento que llegó a inspirar una pasión desenfrenada.

Si se ha de creer a Valerio Máximo, los hermanos Marco y Décimo Bruto dieron el primer munus gladiatorium en el año 490 de Roma, 264 a. C., en el foro Boario con motivo de los funerales de su padre.

Como eran muchos los sistemas ideados para combatir y variados los lances y suertes de cada combatiente, se fijaron reglas al arte del gladiador, cuya enseñanza estaba encomendada a los lanistas o gladiadores viejos. A cargo de éstos, estaban los gladiadores fiscales, o dependientes del fisco, pues el Estado los mantenía bajo un régimen especial y les pagaba. Otros lanistas reclutaban y mantenían muchachos para combatir en la arena, que luego alquilaban para funerales, comidas y otras solemnidades. No faltaron tampoco particulares opulentos que tenían gladiadores y los césares, como es lógico, poseían los mejores.

Los autores antiguos, especialmente Suetonio, dan muchos detalles de los combates de gladiadores y de la intervención que en tales fiestas tomaron algunas veces los emperadores. Por ejemplo, Nerón hizo pelear un día en el anfiteatro a cuatrocientos senadores y doscientos caballeros. Trajano, de vuelta de su expedición al Danubio, hizo que, en los 123 días de las fiestas organizadas, combatieran diez mil gladiadores.

Los gladiadores educados en las escuelas por los lanistas se alquilaban o vendían, de suerte que los lanistas eran al mismo tiempo sus maestros y sus empresarios. Estas escuelas, que la gente rica se daba el lujo de sostener en los últimos años de la República, estaban repartidas en diferentes puntos del territorio romano. El Imperio fundó muchas otras: Domiciano estableció cuatro en Roma, llamadas ludus Gallicus, Dacicus, magnus y matutinus. En Preneste, Rávena y Alejandría, a causa de lo saludable de su clima, se establecieron de esta clase de instituciones imperiales y la escuela de Esgrima de Capua conservó mucho tiempo su antigua reputación.

Las termas romanas:

A finales del siglo V a. C. las antiguas estancias de baño asociadas a los gimnasios griegos se perfeccionaron y crecieron en complejidad convirtiéndose en estancias independientes destinadas solo al baño. Estas estancias ofrecían baños de vapor y piscinas frías, templadas y calientes.

En Roma, siguiendo el ejemplo griego, se construyeron estancias similares que pronto fueron del gusto de la ciudadanía. Ya no solo se realizaban los actos de limpieza y relajación, así como aquellos medicinales cuando las aguas tenían propiedades curativas, sino que se añadía un cuidado del cuerpo que incluía prácticas deportivas y un ritual de masajes con diferentes sustancias como esencias y aceites especiales.

El nombre de termas se aplica por primera vez a unos baños construidos por Agripa en el año 25 d. C. Nerón construyó unas termas en el campo de Marte, hoy totalmente desaparecidas. Las primeras termas de carácter monumental son las que inició Domiciano e inauguró Trajano, pero fueron ampliamente superadas por las de Caracalla, cuya inauguración tuvo lugar el año 216.

El uso de las termas se generalizó en el mundo romano a partir del siglo I a. C., cuando se descubrió un sistema que permitía calentar y distribuir el aire caliente gracias al ingeniero Cayo Sergio Orata. Su uso fue difundido por el Imperio romano a toda Europa.

Las actuales ruinas de las termas romanas de Caracalla dan idea del monumental tamaño del complejo termario que se extendía con servicios como biblioteca o tiendas. Estas instalaciones, construidas alrededor del año 217, tenían un aforo de 1.600 usuarios. Las termas de Diocleciano, otras de la importantes instalaciones de este tipo de la capital del Imperio, fueron remodeladas por Miguel Ángel que convirtió su tepidarium en la iglesia de Santa María de los Ángeles.

Los restos termales romanos más antiguos de los que hay noticia son las termas de Pompeya, datadas en el siglo II a. C.

Los baños romanos abrían al mediodía y cerraban al ponerse el sol. En los lugares destinados al baño había departamentos separados para hombres y mujeres; si no había espacios separados, el establecimiento abría unas horas al día para mujeres y otras para hombres. En algunas ocasiones, durante el Imperio, se permitió el baño conjunto a hombres y mujeres.

Publicado por Jamila Saddiki.

IV Costumbres de la Antigua Roma

Educación

A menudo era de origen griego y con el pedagogo (nutritor o tropheus), responsable de enseñarle a leer y de su educación hasta la pubertad, que con sus propios padres. Debía dirigirse a su padre llamándole domine (señor).

La escuela (schola) estaba regida por el calendario religioso, las clases se daban por las mañanas y era mixta hasta los doce años. Un grammaticus era el responsable de enseñarle a los niños los autores clásicos y la mitología, mientras que a las niñas, consideradas adultas a los catorce años (domina, kyria), podían tener un preceptor que le enseñara los clásicos.

La educación tenía lugar en el gymnasium o en la palaestra. En oriente, las principales materias eran Griego, Homero, Retórica, Filosofía, Música y Deporte. En cambio, en la mitad occidental, se enseñaba además latín, en detrimento de la música y el deporte. A los dieciséis o diecisiete años, había una bifurcación en el camino de los jóvenes, que tenían que decidirse por el ejército, o los estudios (cursus honorum).

La mayoría de edad se conseguía al vestir la toga viril, decisión que dependía del tutor o del padre. Que el hijo formara una familia (paterfamiias) era sólo posible tras la muerte de su padre, siendo condenados a muerte por el padre si incumplían esta norma. Entre tanto, sus hijos recibían un pequeño salario (peculium)y debían responder a su autoridad (patria potestas).

Escribían generalmente sobre papiro o pergamino, aunque también utilizaban en menor medida tablillas de marfil o de cera. Tenían útiles de escritura como el punzón y el tintero.

A menudo era de origen griego y con el pedagogo (nutritor o tropheus), responsable de enseñarle a leer y de su educación hasta la pubertad, que con sus propios padres. Debía dirigirse a su padre llamándole domine (señor).

La escuela (schola) estaba regida por el calendario religioso, las clases se daban por las mañanas y era mixta hasta los doce años. Un grammaticus era el responsable de enseñarle a los niños los autores clásicos y la mitología, mientras que a las niñas, consideradas adultas a los catorce años (domina, kyria), podían tener un preceptor que le enseñara los clásicos.

La educación tenía lugar en el gymnasium o en la palaestra. En oriente, las principales materias eran Griego, Homero, Retórica, Filosofía, Música y Deporte. En cambio, en la mitad occidental, se enseñaba además latín, en detrimento de la música y el deporte. A los dieciséis o diecisiete años, había una bifurcación en el camino de los jóvenes, que tenían que decidirse por el ejército, o los estudios (cursus honorum).

La mayoría de edad se conseguía al vestir la toga viril, decisión que dependía del tutor o del padre. Que el hijo formara una familia (paterfamiias) era sólo posible tras la muerte de su padre, siendo condenados a muerte por el padre si incumplían esta norma. Entre tanto, sus hijos recibían un pequeño salario (peculium)y debían responder a su autoridad (patria potestas).

Escribían generalmente sobre papiro o pergamino, aunque también utilizaban en menor medida tablillas de marfil o de cera. Tenían útiles de escritura como el punzón y el tintero.

Publicado por Jamila Saddiki.

III Costumbres de la Antigua Roma

Vida cotidiana

Indumentaria: El traje en la antigua Roma constaba de dos tipos de piezas como el griego, llamadas

El prandium: El prandium era al mediodía y una de las comidas que los romanos se saltaban habitualmente, o la única que hacían en todo el día dependiendo de sus posibilidades económicas. El prandium consistía en una dieta a base de pan, carne fría, verduras y fruta acompañada con vino, pero todo ello en cantidades moderadas.

La cena: La cena romana se producía después del baño al término de la hora Octava o Nona; en ella los romanos tomaban verduras como entrantes en forma de ensaladas o la plancha, y carne o pescado: podía ser carne roja o blanca y la manera de confeccionarla pasaba por los asados aromatizados con hierbas o la carne a la plancha aderezada con habas, coles, espárragos, etc., o pescados diferentes según la época: sardinas, pez espada, etc., finalizados los segundos platos se pasaba a los postres que solían ser frutas de temporada: uvas, manzanas, peras, etc., acompañadas de vino Nomentum.Los primeros platos

Es importante aclarar que los romanos no bebían mientras comían, pues consideraban que el sabor dejado por el vino desvirtuaba los diferentes paladares para los platos de la cena, por lo que su consumo se posponía hasta llegados los postres o finalizados éstos, cuando estaban saturados de comida y llegaba la hora distendida de las largas conversaciones entre los invitados.

Indumentaria: El traje en la antigua Roma constaba de dos tipos de piezas como el griego, llamadas

- indutus, las interiores,

- amictus, las exteriores.

- Su color era generalmente blanco (alba, cándida), sobre todo, en los que aspiraban a la magistratura; de donde se derivó el nombre de candidatos que hoy está en uso en nuestra lengua.

- Los niños y los magistrados llevaban una toga adornada con tiras de púrpura (trábea, toga praetexta)

- Los conquistadores en su entrada triunfal vestían la toga con bordados de palmas de oro (toga palmata)

- Los emperadores ostentaban la toga hecha completamente de púrpura (toga purpúrea) o con bordados de oro (toga picta).

El prandium: El prandium era al mediodía y una de las comidas que los romanos se saltaban habitualmente, o la única que hacían en todo el día dependiendo de sus posibilidades económicas. El prandium consistía en una dieta a base de pan, carne fría, verduras y fruta acompañada con vino, pero todo ello en cantidades moderadas.

La cena: La cena romana se producía después del baño al término de la hora Octava o Nona; en ella los romanos tomaban verduras como entrantes en forma de ensaladas o la plancha, y carne o pescado: podía ser carne roja o blanca y la manera de confeccionarla pasaba por los asados aromatizados con hierbas o la carne a la plancha aderezada con habas, coles, espárragos, etc., o pescados diferentes según la época: sardinas, pez espada, etc., finalizados los segundos platos se pasaba a los postres que solían ser frutas de temporada: uvas, manzanas, peras, etc., acompañadas de vino Nomentum.Los primeros platos

Es importante aclarar que los romanos no bebían mientras comían, pues consideraban que el sabor dejado por el vino desvirtuaba los diferentes paladares para los platos de la cena, por lo que su consumo se posponía hasta llegados los postres o finalizados éstos, cuando estaban saturados de comida y llegaba la hora distendida de las largas conversaciones entre los invitados.

II Costumbres de la Antigua Roma

Familia

La familia romana, a diferencia de la familia europea actual, estaba constituida no solo por los padres, hijos y parientes, sino también por todos los que vivían bajo la autoridad del cabeza de familia o pater familias, incluidos naturalmente los esclavos. Familia es una palabra emparentada con famuli ('los criados') y, por lo tanto, los comprende a ellos también.

La familia romana era legalmente tan fuerte que ciertas cuestiones, que hoy se tratan en los juzgados o en los templos, entonces se trataban en casa, bajo la presidencia del cabeza de familia. La familia era realmente la célula básica de la sociedad romana.

El Pater familias

El pater familias era el hombre que no dependía de nadie y de quien dependían los demás. No importaba que estuviese soltero o casado, ni los años. La mujer nunca podía ser cabeza de familia.

La patria potestas de un cabeza de familia romano era muy fuerte. Puede disponer de la vida, muerte y venta de cualquier miembro de la familia. Puede abandonar legalmente a un hijo nacido de su mujer o puede reconocerlo. Puede incluso prohijar hijos de otros. Puede concertar casamientos de los hijos. Realmente, es él quien forma la familia.

Como jefe de la familia es también el sacerdote de la religión familiar y el juez en los conflictos entre familiares, pero para esto último tiene que contar con el asesoramiento de un consejo familiar.

Para entender lo anterior, hay que tener en cuenta que el parentesco natural, fundado en la descendencia física de la mujer, y que los romanos llamaban cognatio, carecía de valor civil, en tanto el parentesco civil, fundado en el reconocimiento por parte del hombre de su descendencia o en la adopción como hijos de descendencia ajena, y a lo que los romanos llamaban agnatio, era el único parentesco legalmente válido.

El Pater familias

El pater familias era el hombre que no dependía de nadie y de quien dependían los demás. No importaba que estuviese soltero o casado, ni los años. La mujer nunca podía ser cabeza de familia.

La patria potestas de un cabeza de familia romano era muy fuerte. Puede disponer de la vida, muerte y venta de cualquier miembro de la familia. Puede abandonar legalmente a un hijo nacido de su mujer o puede reconocerlo. Puede incluso prohijar hijos de otros. Puede concertar casamientos de los hijos. Realmente, es él quien forma la familia.

Como jefe de la familia es también el sacerdote de la religión familiar y el juez en los conflictos entre familiares, pero para esto último tiene que contar con el asesoramiento de un consejo familiar.

Para entender lo anterior, hay que tener en cuenta que el parentesco natural, fundado en la descendencia física de la mujer, y que los romanos llamaban cognatio, carecía de valor civil, en tanto el parentesco civil, fundado en el reconocimiento por parte del hombre de su descendencia o en la adopción como hijos de descendencia ajena, y a lo que los romanos llamaban agnatio, era el único parentesco legalmente válido.

El matrimonio

El casamiento de dos jóvenes dependía casi exclusivamente de los padres; pocas veces se tenían en cuenta las inclinaciones de los interesados. Una vez decidido el matrimonio el primer paso era la celebración de los sponsales, ceremonia arcaica en la que los respectivos padres concertaban el casamiento de los hijos y establecían la dote que la joven aportaría al matrimonio. Antiguamente los desposados ya quedaban obligados a la fidelidad recíproca y, si el matrimonio no se celebraba en el plazo estipulado, se podía perder la dote. Consultados los dioses, si los agüeros eran favorables, se cambiaban los anillos, que tenían un valor simbólico.

Ante la ley, solo los ciudadanos romanos tenían derecho a contraer matrimonio. La tradición conservó el recuerdo de tiempos en los que los patricios no podían casarse con una plebeya, prohibición caída pronto en desuso (Lex Canuleia). Los hombres se consideraban aptos para casarse a los catorce años y las mujeres a los doce.

Hubo dos formas de matrimonio que estuvieron sucesivamente en vigor:

matrimonio cum manu: la mujer pasaba a formar parte de la familia de su marido y estaba sujeta a su poder marital (manus). Podía realizarse esta unión de tres maneras:

— confarreatio: rito llamado así por la pieza de pan (far) que los esposos compartían durante el sacrificio nupcial. Era la forma de casamiento propia de los patricios.

— coemptio: una venta, primero real, después simbólica, de la esposa. Era el matrimonio plebeyo.

— usus: se contraía mediante la convivencia de los futuros esposos durante un año, pero era preciso que la cohabitación fuese continua: tres noches consecutivas de ausencia llevaban consigo la nulidad.

matrimonio sine manu o libre: en él la esposa continuaba perteneciendo a la familia paterna y conservando los derechos sucesorios de su familia de origen. A pesar de la facilidad de disolución de este matrimonio (bastaba con la simple separación de los esposos) los romanos tenían conciencia de la seriedad de este vínculo.

La ceremonia de boda

El ceremonial que mejor se conoce es el patricio. La boda constituía uno de los acontecimientos más importantes dentro de la vida familiar.

El día de la boda era escogido con toda cautela; sería pernicioso casarse en mayo, mientras que la mejor época era la segunda quincena de junio.

En la víspera de la boda la joven consagraba a una divinidad sus juguetes de niña; después, se acostaba con el traje nupcial y una cofia de color anaranjado en la cabeza. Eran características de la vestimenta nupcial el peinado y el vestido con velo. El traje era una túnica blanca que llegaba a los pies, ceñida por un cinto. De la cabeza de la desposada caía un velo de color anaranjado (flammentum) que le cubría la cara.

En todos los actos del rito la esposa era asistida por la pronuba, una matrona casada una sola vez. El rito empezaba consultando los auspicios: si el resultado no era malo, quería decir que los dioses eran favorables a esta unión. Terminada esta parte, tenía lugar la firma de las tabulae nuptiales (contrato matrimonial) delante de diez testigos; después la pronuba ponía las manos derechas de los esposos una encima de la otra y con esto los esposos se comprometían a vivir juntos. Acabadas las formalidades, tenía lugar el banquete nupcial.

Después, hacia la tarde, comenzaba la ceremonia de acompañamiento de la esposa a casa del esposo. Este, de repente, fingía arrancar a su joven mujer de los brazos de su madre. Entonces iban a casa del marido. La mujer iba acompañada de tres jóvenes; uno de ellos llevaba una antorcha de espino (spine alba) encendido en casa de la esposa. La gente que los seguía mezclaba cantos religiosos y pícaros. Cuando llegaban a casa del marido, adornaban la entrada con cintas de lana y la untaban con grasa de cerdo y aceite. El marido le preguntaba a la esposa cómo se llamaba; ella le respondía: «Ubi tu Gaius, ego Gaia» («Si tú Gaio, yo Gaia»); entonces los que la acompañaban la levantaban a pulso para que no tocase el quicio de la puerta con el pie y la hacían entrar en la casa. Después era recibida por su marido y la pronuba pronunciaba unas plegarias a la divinidad de la nueva casa. Con esto terminaba la fiesta y los invitados volvían para sus casas.

El día de después del casamiento había un banquete íntimo (repotia, 'reboda') para los parientes de los esposos.

El divorcio

Como todo contrato, el matrimonio podía anularse. Primitivamente, el derecho de revocación pertenecía únicamente al hombre; este solo tenía que reclamarle a su mujer delante de un testigo las llaves de la casa y decirle: «Tuas res habeto» («Coge tus cosas»).

En principio, el matrimonio patricio por confarreatio (vid. supra) no podía disolverse, pero pronto los romanos inventaron una ceremonia de efectos contrarios a la primera, a la que llamaron diffarreatio.

El matrimonio por usus o por coemptio se anulaba con la mancipatio o transmisión de la potestad del marido en favor de un tercero, que manumitía a la mujer.

La familia romana, a diferencia de la familia europea actual, estaba constituida no solo por los padres, hijos y parientes, sino también por todos los que vivían bajo la autoridad del cabeza de familia o pater familias, incluidos naturalmente los esclavos. Familia es una palabra emparentada con famuli ('los criados') y, por lo tanto, los comprende a ellos también.

La familia romana era legalmente tan fuerte que ciertas cuestiones, que hoy se tratan en los juzgados o en los templos, entonces se trataban en casa, bajo la presidencia del cabeza de familia. La familia era realmente la célula básica de la sociedad romana.

El Pater familias

El pater familias era el hombre que no dependía de nadie y de quien dependían los demás. No importaba que estuviese soltero o casado, ni los años. La mujer nunca podía ser cabeza de familia.

La patria potestas de un cabeza de familia romano era muy fuerte. Puede disponer de la vida, muerte y venta de cualquier miembro de la familia. Puede abandonar legalmente a un hijo nacido de su mujer o puede reconocerlo. Puede incluso prohijar hijos de otros. Puede concertar casamientos de los hijos. Realmente, es él quien forma la familia.

Como jefe de la familia es también el sacerdote de la religión familiar y el juez en los conflictos entre familiares, pero para esto último tiene que contar con el asesoramiento de un consejo familiar.

Para entender lo anterior, hay que tener en cuenta que el parentesco natural, fundado en la descendencia física de la mujer, y que los romanos llamaban cognatio, carecía de valor civil, en tanto el parentesco civil, fundado en el reconocimiento por parte del hombre de su descendencia o en la adopción como hijos de descendencia ajena, y a lo que los romanos llamaban agnatio, era el único parentesco legalmente válido.

El Pater familias

El pater familias era el hombre que no dependía de nadie y de quien dependían los demás. No importaba que estuviese soltero o casado, ni los años. La mujer nunca podía ser cabeza de familia.

La patria potestas de un cabeza de familia romano era muy fuerte. Puede disponer de la vida, muerte y venta de cualquier miembro de la familia. Puede abandonar legalmente a un hijo nacido de su mujer o puede reconocerlo. Puede incluso prohijar hijos de otros. Puede concertar casamientos de los hijos. Realmente, es él quien forma la familia.

Como jefe de la familia es también el sacerdote de la religión familiar y el juez en los conflictos entre familiares, pero para esto último tiene que contar con el asesoramiento de un consejo familiar.

Para entender lo anterior, hay que tener en cuenta que el parentesco natural, fundado en la descendencia física de la mujer, y que los romanos llamaban cognatio, carecía de valor civil, en tanto el parentesco civil, fundado en el reconocimiento por parte del hombre de su descendencia o en la adopción como hijos de descendencia ajena, y a lo que los romanos llamaban agnatio, era el único parentesco legalmente válido.

El matrimonio

El casamiento de dos jóvenes dependía casi exclusivamente de los padres; pocas veces se tenían en cuenta las inclinaciones de los interesados. Una vez decidido el matrimonio el primer paso era la celebración de los sponsales, ceremonia arcaica en la que los respectivos padres concertaban el casamiento de los hijos y establecían la dote que la joven aportaría al matrimonio. Antiguamente los desposados ya quedaban obligados a la fidelidad recíproca y, si el matrimonio no se celebraba en el plazo estipulado, se podía perder la dote. Consultados los dioses, si los agüeros eran favorables, se cambiaban los anillos, que tenían un valor simbólico.

Ante la ley, solo los ciudadanos romanos tenían derecho a contraer matrimonio. La tradición conservó el recuerdo de tiempos en los que los patricios no podían casarse con una plebeya, prohibición caída pronto en desuso (Lex Canuleia). Los hombres se consideraban aptos para casarse a los catorce años y las mujeres a los doce.

Hubo dos formas de matrimonio que estuvieron sucesivamente en vigor:

matrimonio cum manu: la mujer pasaba a formar parte de la familia de su marido y estaba sujeta a su poder marital (manus). Podía realizarse esta unión de tres maneras:

— confarreatio: rito llamado así por la pieza de pan (far) que los esposos compartían durante el sacrificio nupcial. Era la forma de casamiento propia de los patricios.

— coemptio: una venta, primero real, después simbólica, de la esposa. Era el matrimonio plebeyo.

— usus: se contraía mediante la convivencia de los futuros esposos durante un año, pero era preciso que la cohabitación fuese continua: tres noches consecutivas de ausencia llevaban consigo la nulidad.

matrimonio sine manu o libre: en él la esposa continuaba perteneciendo a la familia paterna y conservando los derechos sucesorios de su familia de origen. A pesar de la facilidad de disolución de este matrimonio (bastaba con la simple separación de los esposos) los romanos tenían conciencia de la seriedad de este vínculo.

La ceremonia de boda

El ceremonial que mejor se conoce es el patricio. La boda constituía uno de los acontecimientos más importantes dentro de la vida familiar.

El día de la boda era escogido con toda cautela; sería pernicioso casarse en mayo, mientras que la mejor época era la segunda quincena de junio.

En la víspera de la boda la joven consagraba a una divinidad sus juguetes de niña; después, se acostaba con el traje nupcial y una cofia de color anaranjado en la cabeza. Eran características de la vestimenta nupcial el peinado y el vestido con velo. El traje era una túnica blanca que llegaba a los pies, ceñida por un cinto. De la cabeza de la desposada caía un velo de color anaranjado (flammentum) que le cubría la cara.

En todos los actos del rito la esposa era asistida por la pronuba, una matrona casada una sola vez. El rito empezaba consultando los auspicios: si el resultado no era malo, quería decir que los dioses eran favorables a esta unión. Terminada esta parte, tenía lugar la firma de las tabulae nuptiales (contrato matrimonial) delante de diez testigos; después la pronuba ponía las manos derechas de los esposos una encima de la otra y con esto los esposos se comprometían a vivir juntos. Acabadas las formalidades, tenía lugar el banquete nupcial.

Después, hacia la tarde, comenzaba la ceremonia de acompañamiento de la esposa a casa del esposo. Este, de repente, fingía arrancar a su joven mujer de los brazos de su madre. Entonces iban a casa del marido. La mujer iba acompañada de tres jóvenes; uno de ellos llevaba una antorcha de espino (spine alba) encendido en casa de la esposa. La gente que los seguía mezclaba cantos religiosos y pícaros. Cuando llegaban a casa del marido, adornaban la entrada con cintas de lana y la untaban con grasa de cerdo y aceite. El marido le preguntaba a la esposa cómo se llamaba; ella le respondía: «Ubi tu Gaius, ego Gaia» («Si tú Gaio, yo Gaia»); entonces los que la acompañaban la levantaban a pulso para que no tocase el quicio de la puerta con el pie y la hacían entrar en la casa. Después era recibida por su marido y la pronuba pronunciaba unas plegarias a la divinidad de la nueva casa. Con esto terminaba la fiesta y los invitados volvían para sus casas.

El día de después del casamiento había un banquete íntimo (repotia, 'reboda') para los parientes de los esposos.

El divorcio

Como todo contrato, el matrimonio podía anularse. Primitivamente, el derecho de revocación pertenecía únicamente al hombre; este solo tenía que reclamarle a su mujer delante de un testigo las llaves de la casa y decirle: «Tuas res habeto» («Coge tus cosas»).

En principio, el matrimonio patricio por confarreatio (vid. supra) no podía disolverse, pero pronto los romanos inventaron una ceremonia de efectos contrarios a la primera, a la que llamaron diffarreatio.

El matrimonio por usus o por coemptio se anulaba con la mancipatio o transmisión de la potestad del marido en favor de un tercero, que manumitía a la mujer.

Publicado por Jamila Saddiki.

I Costumbres de la Antigua Roma

Mitología

La mitología romana está formada por las leyendas y mitos de la religión politeísta practicada en la Roma antigua. La mayoría de las divinidades del panteón romano provienen de Grecia con dioses que suplantaron a las divinidades locales con algunas raras excepciones. Por esta razón algunos artículos dedicados a los dioses romanos de origen griego pueden ser tratados como exactos a sus equivalentes griegos.

La mitología romana está formada por las leyendas y mitos de la religión politeísta practicada en la Roma antigua. La mayoría de las divinidades del panteón romano provienen de Grecia con dioses que suplantaron a las divinidades locales con algunas raras excepciones. Por esta razón algunos artículos dedicados a los dioses romanos de origen griego pueden ser tratados como exactos a sus equivalentes griegos.

II Calendario romano

Denominación de los años:

Para indicar los años, o fechas, los romanos utilizaban tres procedimientos distintos:

- Tomaban como referencia el año de la Fundación de Roma el 753 a. C. Ponían la palabra año en ablativo seguido del numeral ordinal correspondiente, también en ablativo, y de la expresión ab urbe condita (desde la fundación de la ciudad). Por ejemplo: Anno trecentesimo quarto ab urbe condita, era el año 304 después de la fundación de Roma (en notación actual 304 AUC), o sea el 449 a. C.

- En la época republicana ponían en ablativo los nombres de los cónsules que gobernaron en el año que querían fechar. Por ejemplo: L. Domitio Ap. Claudio consulibus, significa en el consulado de L. Domicio y de Ap. Claudio, o sea, el 54 a. C.

- También utilizaron como referencia para indicar los años el 509 a. C., fecha de la expulsión de los reyes (Post reges exactos)

Denominación de los meses:

La denominación de los meses, por orden, era:

- Martius: en honor a Marte, padre de los fundadores de Roma, Rómulo y Remo, y al que se dedicó el primer mes del año.

- Aprilis: consagrado a Venus, Apru en etrusco. Otra teoría se refiere a la llegada de la primavera, estación en que se abren (aperire) las flores.

- Maius: titularidad discutida, ya que algunos afirman que estaba dedicado a la madre de Mercurio, la diosa Maya, que se encargaba de la fertilidad agrícola, mientras otros lo atribuyen a la veneración de los antepasados, los Maiores.

- Iunius: consagrado a Juno (Iuno). También existe otra posible dedicación a los descendientes, los Iuniores.

- Quintilis: llamado así por ser el quinto mes (quinque: cinco). A la muerte de Julio César pasó a llamarse Iulius en su honor, por ser el mes de su nacimiento.

- Sextilis: mes sexto (six: seis). Se dedicó posteriormente a Octavio Augusto y recibió el nombre de Augustus.

- Septembris: mes séptimo (septem: siete)

- Octobris: mes octavo (octo: ocho).

- Novembris: mes noveno (novem: nueve)

- Decembris: mes décimo (decem: diez)

- Ianuarius: en honor a Jano, el dios de las puertas, porque este mes pasó a ser el que abría el año.

- Februarius: dedicado a Februus (más conocido por el nombre de Plutón), dios de las ceremonias de purificación que se llevaban a cabo en este mes para expiar las culpas y faltas cometidas a lo largo del año que acababa, y para comenzar el nuevo con buenos augurios.

Denominación de los días:

Pintura de la muerte de Julio Cesar. Fue asesinado en los Idus de marzo: el día 15 de marzo.

Para indicar los días del mes, los romanos tomaban como referencia tres fechas únicas, de las que dos se atrasaban o adelantaban en el día que caían, según el mes de que se tratara: las calendas, las nonas y las idus.

- Las calendas, (kalendae, -arum). Las calendas eran el primer día de cada mes. De esta palabra deriva calendario.

- Las nonas, (nonae, -arum). Las nonas eran el día cinco de cada mes, excepto en marzo, mayo, julio y octubre en los cuales las nonas eran el día siete.

- Los idus, (idus, -uum). Los idus eran el día trece de cada mes, excepto en marzo, mayo, julio y octubre, en los que eran el día quince.

Si querían indicar una de estas tres fechas fijas, la ponían en ablativo junto con el adjetivo del mes correspondiente:

Kalendis Ianuariis, en las calendas de enero (1 de enero),

Nonis Octobribus, en las nonas de octubre (7 de octubre).

Si se trataba de indicar el día anterior o posterior de las tres fechas anteriores, se ponía el adverbio pridie o postridie seguido de la fecha y del adjetivo correspondiente del mes en acusativo. Por ejemplo:

Pridie Nonas Ianuarias, la víspera de las nonas de enero (4 de enero),

Postridie Idibus Octobribus, el día siguiente a las idus de octubre (16 de octubre).

Si se trataba de cualquier otra fecha, se contaban los días que faltaban o sobraban para llegar hasta el más próximo de las tres fechas fijas y se colocaba la expresión ante diem, seguida del número del día correspondiente (expresado en numeral ordinal o en números romanos), del nombre de la fecha fija con la que se relacionaba, y del adjetivo del mes de esta última, todos ellos en acusativo. Para hacer la cuenta también se sumaba el día de la fecha fija. Por ejemplo:

Ante diem sextum Kalendas Martias, el sexto día antes de las calendas de marzo (24 de febrero).

Denominación de las horas:

Los romanos no dividían el día en 24 horas o en 24 partes iguales durante todo el año.

Repartían el tiempo de luz (el día) en doce horas. De esta manera, en verano, las horas resultaban más largas que en invierno. Para medir las horas, utilizaban relojes de sol (horologium, v. reloj de sol), y más raramente de agua (clepsydra, v. clepsidra).

Las horas se expresaban con números ordinales: hora prima, hora secunda, hora tertia, etc. La hora prima era la primera del día, la del amanecer. La hora que marcaba el final del día, la puesta de sol, era la hora duodécima. De la hora sexta, que marcaba el mediodía, procede la palabra siesta.

La noche se dividía en cuatro partes denominadas vigilia: prima vigilia, secunda vigilia, etc. Tenían una duración diferente según fuera la época del año.

Esta distribución en cuatro partes y el propio nombre guardaban relación con los turnos de vigilancia de los campamentos militares. También las unidades de bomberos de Roma, de carácter militar, se denominaban vigiles: cohortes vigilum.

I Calendario romano

Calendario romano

Según la tradición romana, el origen mítico del antiguo sistema para dividir el tiempo se debió al primero de los reyes, Rómulo. Se utilizó en la Antigua Roma hasta el 46 a. C. con la implementación del calendario juliano.

Antecedente

Originariamente, muchas culturas antiguas utilizaban el calendario lunar para contar el tiempo.

Los pueblos romanos primitivos tenían diferentes calendarios lunares, cada uno con su propio número de meses, su propia duración del año y de los meses, por ejemplo, los habitantes de Alba Longa tenían un calendario de 10 meses, de 18 a 36 días cada mes; los de Lavinia tenían otro de 374 días distribuido en 13 meses; los etruscos tenían meses basados en la luna llena.

Según la tradición, el calendario romano fue creado durante el reinado de Rómulo, fundador de Roma. Comprendía diez meses lunares, de marzo a diciembre. Entre diciembre y el comienzo del año siguiente había un período que no correspondía a ningún mes, dado que era el periodo en que no había labores agrícolas. El año por tanto duraba alrededor de 304 días o bien 10 meses lunares.

Posteriormente se realizó una reforma atribuida por la tradición al rey Numa Pompilio, segundo rey de Roma. Se modificó la duración de los meses para que duraran 29 y 31 días alternativamente (para los romanos, los números pares traían mala suerte), y se añadieron dos meses adicionales entre diciembre y marzo: enero y febrero. Desde mediados del siglo ii a. C., el año, que hasta entonces había empezado en el mes de marzo, pasó a comenzar en enero. Así el año pasó a durar 365 días: febrero tenía 28 días, marzo, mayo, julio y octubre 31, y el resto 29, dando un total de 355 días. Como después de la reforma de Numa Pompilio las cosas no se arreglaron, ya que seguía el calendario lunar oficial desfasado con el curso estacional, basado en el ciclo solar, se optó por añadir cada cuatro años dos meses, uno de 22 y otro de 23 días, denominados Mercedonios o Intercalares.

Según la tradición romana, el origen mítico del antiguo sistema para dividir el tiempo se debió al primero de los reyes, Rómulo. Se utilizó en la Antigua Roma hasta el 46 a. C. con la implementación del calendario juliano.

Antecedente

Originariamente, muchas culturas antiguas utilizaban el calendario lunar para contar el tiempo.

Los pueblos romanos primitivos tenían diferentes calendarios lunares, cada uno con su propio número de meses, su propia duración del año y de los meses, por ejemplo, los habitantes de Alba Longa tenían un calendario de 10 meses, de 18 a 36 días cada mes; los de Lavinia tenían otro de 374 días distribuido en 13 meses; los etruscos tenían meses basados en la luna llena.

Según la tradición, el calendario romano fue creado durante el reinado de Rómulo, fundador de Roma. Comprendía diez meses lunares, de marzo a diciembre. Entre diciembre y el comienzo del año siguiente había un período que no correspondía a ningún mes, dado que era el periodo en que no había labores agrícolas. El año por tanto duraba alrededor de 304 días o bien 10 meses lunares.

Posteriormente se realizó una reforma atribuida por la tradición al rey Numa Pompilio, segundo rey de Roma. Se modificó la duración de los meses para que duraran 29 y 31 días alternativamente (para los romanos, los números pares traían mala suerte), y se añadieron dos meses adicionales entre diciembre y marzo: enero y febrero. Desde mediados del siglo ii a. C., el año, que hasta entonces había empezado en el mes de marzo, pasó a comenzar en enero. Así el año pasó a durar 365 días: febrero tenía 28 días, marzo, mayo, julio y octubre 31, y el resto 29, dando un total de 355 días. Como después de la reforma de Numa Pompilio las cosas no se arreglaron, ya que seguía el calendario lunar oficial desfasado con el curso estacional, basado en el ciclo solar, se optó por añadir cada cuatro años dos meses, uno de 22 y otro de 23 días, denominados Mercedonios o Intercalares.

Literatura romana

Literatura Romana

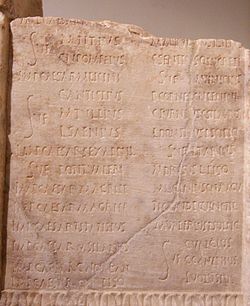

Surgen en Roma los escritos en prosa, muy acordes con el carácter romano, con un fin eminentemente práctico, por la necesidad de establecer y regular las relaciones con los dioses y con los hombres. Para la relación con los dioses surgen las plegarias, llenas de pragmatismo, en las que se pide protección sobre las cosechas, sobre la familia, etc. Las relaciones con los hombres se regulan y establecen mediante los documentos, tratados y leyes.

RÓMULO Y REMO:

Según la leyenda, Roma fue fundada en el 753 a.C. por Rómulo y Remo, los hermanos gemelos hijos de Rea Silvia, una virgen vestal. Rómulo y Remo fueron abandonados para que se ahogaran en las orillas del Tibes. Allí los encontró una loba, que se los llevo amamanto y crió. Ya adultos, los hermanos regresaron al lugar donde habían sido abandonados y allí fundaron la ciudad de Roma.

VIRGILIO:

Nació en Andes, pueblo cercano a Mantua, el año 70 a. de Jesucristo y murió en Brindis el año 19 del mismo siglo. Poeta épico y bucólico, se le considera el príncipe de los poetas latinos. Entre las varias obras que se conservan de Publio Virgilio Marón destacan las Eglogas o Bucólicas y, sobretodo, la Eneida, poema heroico síntesis de la Iliada y la Odisea de Homero, escrito con el genio original del gran poeta latino.

LA ENEIDA:

Es la gran "epopeya nacional romana". Consta de doce libros y está inspirada en las dos grandes epopeyas homéricas:los seis primeros libros se inspiran en La Odisea, con el relato de los viajes de Eneas desde Troya a Italia, los seis últimos imitan a la Iliada, con las guerras que Eneas lleva a cabo hasta hacerse con el reino del Lacio.

La narración de los cuatro primeros libros no es cronológica, comienza a serlo a partir del libro V, cuando Eneas llega a Italia y las guerras que allí emprende hasta dar muerte a su principal enemigo, el cudillo Turno.

Virgilio pretende con su Eneida la "glorificación de Roma". Eneas, el héroe legendario del que desciende Rómulo , fundador de la ciudad, es hijo de un mortal, Anquises, y de la diosa Venus, luego los romanos descienden de un linaje de dioses.

Virgilio quiere asumir en su poema todo el pasado de Roma, con sus instituciones y sus hombres más ilustres, y a la vez presenta incluso a sus coetáneos, glorificando a Augusto y a su familia, la familia Julia, a la que hace descender de Julo, el hijo de Eneas.

El poema de Virgilio tiene como precedentes el de Nevio y , sobre todo, Los Anales de Ennio. Pero La Eneida, frente a estas epopeyas primitivas , se convirtió en la obra popular y nacional,"por la combinación armoniosa de los elementos de la ficción y los de la realidad".

La Eneida es la obra cumbre de la poesía romana. Revela en el autor un profundo conocimiento de todo el pasado histórico y literario griego y romano.

MARCO TULIO CICERÓN:

Nació en la ciudad de Arquino en el año 106 a.C. A los 27 años inició un viaje a Atenas, Rodas y Asia Menor para estudiar retórica y filosofía. Luego volvió a Roma y contrajo matrimonio con Terencia, emprendió su carrera política y decidió seguir la abogacía. Así fue como fue elegido cuestor en Sicilia y gracias a uno de sus discursos contra el expoliador de los sicilianos fue inmortalizado como uno de los mejores oradores que ha existido en los tiempos de la latinidad.

Otro de sus grandes éxitos fue en el año 75 a.C. cuando fue proclamado cónsul. Su consulado se distinguió a partir de la conjuración de Catilina.

Con la grave crisis política que sufría Roma en el año 60 a.C. Cicerón se vio obligado a exiliarse ya que todos sus bienes fueron confiscados y su hogar destruido.

Al volver a Roma, estaba rodeado de popularidad y gratitud por parte del pueblo. Tan es así que en el año 51 a. C fue elegido procónsul de Turquía.

Luego de tener una adversidad con César, logra que este lo perdone y decide retirarse a su villa de Túsculo para dedicarse a pleno a las letras y a la filosofía.

Tras el asesinato de César, Cicerón se embarcó rumbo a Grecia , ya que Marco Antonio lo consideraba como uno de los cabecillas de la conjuración. Pero su ausencia no se prolongó demasiado; a su pronta vuelta pronunció contra Marco Antonio las 14 Filípicas, discursos muy fuertes que irritaron a éste. Nuevamente Cicerón huyó de Roma pero durante su embarcación a Iliria un viento en contra lo devolvió a tierra, donde fue tomado prisionero y asesinado, en el año 43 a.C.

La incesante actividad intelectual de Cicerón dio de sí una extensa producción literaria que podemos dividir, atendiendo a su contenido temático, en cuatro grupos: discursos, obras retóricas, obras filosóficas y cartas.

OVIDIO:

Nació en Sulmona, cerca de Roma. Educado para seguir una carrera política, destacó notablemente en el arte de la retórica, pero su genio era esencialmente poético y dedicó la mayor parte de su tiempo y energía a escribir poesía. Tras heredar la propiedad de su padre, Ovidio se trasladó a Atenas para completar su educación. Posteriormente viajó por Asia y visitó Sicilia. A la edad de treinta años, Ovidio se había casado tres veces y divorciado dos. Se le atribuyen numerosas amantes. Los detalles de sus romances se relatan en Amores, una serie de poemas que hablan de las diversas fases por las que pasaron sus relaciones con una mujer llamada Corina (que probablemente encarna la síntesis de varias figuras femeninas). Su vida privada fue la de un hombre de letras libre de preocupaciones, adinerado y en cierto modo libertino. En Roma, donde residió hasta cumplir los cincuenta años, se relacionó con la sociedad más distinguida de la ciudad, incluido el propio Emperador Augusto. Sin embargo, en el año 8 d.C. Ovidio fue desterrado a Tomis (hoy Constanza, Rumania). Según el propio Ovidio, uno de los motivos de su destierro fue la publicación del Ars amatoria, un poema sobre las artes amatorias demasiado exaltado para el gusto del emperador, que se proponía emprender diversas reformas morales. Pero probablemente esto no fue más que un pretexto, puesto que el poema llevaba ya diez años en circulación. Otra de las razones, nunca revelada por Ovidio, pudo haber sido su conocimiento del escándalo en el que estaba involucrada la hija del emperador, Julia. Pese a todo, Ovidio no perdió su ciudadanía y nunca abandonó la esperanza de ser repatriado, como manifiesta en los numerosos poemas que escribió para sus amigos durante su exilio en Tomis; pero tanto sus expectativas como las de sus amigos resultaron vanas. Ovidio murió en Tomis, tras ser nombrado ciudadano de honor de esta localidad.

QUINTO HORACIO FLACO:

Personalidad. Nació en Venusia, hijo de un liberto que se preocupó de que su hijo recibiera una esmerada educación. Estudió en Roma a los poetas arcaicos en la escuela de Orbilio y más tarde en Nápoles (igual que Virgilio) la filosofía epicúrea. Marchó a Atenas a ampliar estudios según la costumbre de la época y allí le sorprendió la guerra civil entre los republicanos Bruto y Casio y los herederos de César, Marco Antonio y Octavio. Alistado como tribuno militar en el ejército republicano, asistió a la derrota de Filipos donde huyó arrojando el escudo como en otro tiempo hiciera Arquíloco de Paros.

Después del perdón concedido por Augusto regresó a Roma, donde en el año 37 fue presentado por Virgilio a Mecenas del que no se separó hasta su muerte. Mecenas le consiguió un empleo de escribiente del Tesoro y le regaló una finca en la Sabina, con lo que el poeta, libre de toda preocupación económica y sin desmedidas ambiciones, pudo dedicarse tranquilamente al cultivo de la literatura. Horacio, como buen epicúreo, se mantuvo alejado de las actividades políticas y cargos públicos durante toda su vida; murió pocos meses después de su gran amigo y protector Mecenas.

ÉPODOS:

Los Épodos, llamados por Horacio Iambi, fueron escritos en el intervalo que media entre la batalla de Filipos (42) y la de Accio (31). El modelo griego de los épodos es Arquíloco de Paros (VII a.C.), creador del ritmo yámbico. Horacio adopta la estrofa yámbica, en la que un verso más largo se añade a otro más corto y mezcla también ritmos dactílicos y yámbicos.

ODAS:

Las Odas, que Horacio llamó Carmina, se recogen en cuatro libros, de los cuales los tres primeros vieron la luz en el 23 y el cuarto muchos años más tarde. Es la obra de madurez de Horacio, que recrea a los clásicos griegos Safo, Alceo, Anacreonte, Baquílides y Píndaro, frente a los poetae novi que siguieron modelos helenísticos. Aunque existe el antecedente de Catulo se puede afirmar que, en las Odas, Horacio adapta definitivamente los versos eólicos, propios de la poesía lírica, a la métrica latina. Los cuatro libros de Odas suman en total 103 composiciones de variada temática: patrióticas, eróticas, morales, de la naturaleza…

Surgen en Roma los escritos en prosa, muy acordes con el carácter romano, con un fin eminentemente práctico, por la necesidad de establecer y regular las relaciones con los dioses y con los hombres. Para la relación con los dioses surgen las plegarias, llenas de pragmatismo, en las que se pide protección sobre las cosechas, sobre la familia, etc. Las relaciones con los hombres se regulan y establecen mediante los documentos, tratados y leyes.

RÓMULO Y REMO:

Según la leyenda, Roma fue fundada en el 753 a.C. por Rómulo y Remo, los hermanos gemelos hijos de Rea Silvia, una virgen vestal. Rómulo y Remo fueron abandonados para que se ahogaran en las orillas del Tibes. Allí los encontró una loba, que se los llevo amamanto y crió. Ya adultos, los hermanos regresaron al lugar donde habían sido abandonados y allí fundaron la ciudad de Roma.

VIRGILIO:

Nació en Andes, pueblo cercano a Mantua, el año 70 a. de Jesucristo y murió en Brindis el año 19 del mismo siglo. Poeta épico y bucólico, se le considera el príncipe de los poetas latinos. Entre las varias obras que se conservan de Publio Virgilio Marón destacan las Eglogas o Bucólicas y, sobretodo, la Eneida, poema heroico síntesis de la Iliada y la Odisea de Homero, escrito con el genio original del gran poeta latino.

LA ENEIDA:

Es la gran "epopeya nacional romana". Consta de doce libros y está inspirada en las dos grandes epopeyas homéricas:los seis primeros libros se inspiran en La Odisea, con el relato de los viajes de Eneas desde Troya a Italia, los seis últimos imitan a la Iliada, con las guerras que Eneas lleva a cabo hasta hacerse con el reino del Lacio.

La narración de los cuatro primeros libros no es cronológica, comienza a serlo a partir del libro V, cuando Eneas llega a Italia y las guerras que allí emprende hasta dar muerte a su principal enemigo, el cudillo Turno.

Virgilio pretende con su Eneida la "glorificación de Roma". Eneas, el héroe legendario del que desciende Rómulo , fundador de la ciudad, es hijo de un mortal, Anquises, y de la diosa Venus, luego los romanos descienden de un linaje de dioses.

Virgilio quiere asumir en su poema todo el pasado de Roma, con sus instituciones y sus hombres más ilustres, y a la vez presenta incluso a sus coetáneos, glorificando a Augusto y a su familia, la familia Julia, a la que hace descender de Julo, el hijo de Eneas.

El poema de Virgilio tiene como precedentes el de Nevio y , sobre todo, Los Anales de Ennio. Pero La Eneida, frente a estas epopeyas primitivas , se convirtió en la obra popular y nacional,"por la combinación armoniosa de los elementos de la ficción y los de la realidad".

La Eneida es la obra cumbre de la poesía romana. Revela en el autor un profundo conocimiento de todo el pasado histórico y literario griego y romano.

MARCO TULIO CICERÓN:

Nació en la ciudad de Arquino en el año 106 a.C. A los 27 años inició un viaje a Atenas, Rodas y Asia Menor para estudiar retórica y filosofía. Luego volvió a Roma y contrajo matrimonio con Terencia, emprendió su carrera política y decidió seguir la abogacía. Así fue como fue elegido cuestor en Sicilia y gracias a uno de sus discursos contra el expoliador de los sicilianos fue inmortalizado como uno de los mejores oradores que ha existido en los tiempos de la latinidad.

Otro de sus grandes éxitos fue en el año 75 a.C. cuando fue proclamado cónsul. Su consulado se distinguió a partir de la conjuración de Catilina.

Con la grave crisis política que sufría Roma en el año 60 a.C. Cicerón se vio obligado a exiliarse ya que todos sus bienes fueron confiscados y su hogar destruido.

Al volver a Roma, estaba rodeado de popularidad y gratitud por parte del pueblo. Tan es así que en el año 51 a. C fue elegido procónsul de Turquía.

Luego de tener una adversidad con César, logra que este lo perdone y decide retirarse a su villa de Túsculo para dedicarse a pleno a las letras y a la filosofía.

Tras el asesinato de César, Cicerón se embarcó rumbo a Grecia , ya que Marco Antonio lo consideraba como uno de los cabecillas de la conjuración. Pero su ausencia no se prolongó demasiado; a su pronta vuelta pronunció contra Marco Antonio las 14 Filípicas, discursos muy fuertes que irritaron a éste. Nuevamente Cicerón huyó de Roma pero durante su embarcación a Iliria un viento en contra lo devolvió a tierra, donde fue tomado prisionero y asesinado, en el año 43 a.C.

La incesante actividad intelectual de Cicerón dio de sí una extensa producción literaria que podemos dividir, atendiendo a su contenido temático, en cuatro grupos: discursos, obras retóricas, obras filosóficas y cartas.

OVIDIO:

Nació en Sulmona, cerca de Roma. Educado para seguir una carrera política, destacó notablemente en el arte de la retórica, pero su genio era esencialmente poético y dedicó la mayor parte de su tiempo y energía a escribir poesía. Tras heredar la propiedad de su padre, Ovidio se trasladó a Atenas para completar su educación. Posteriormente viajó por Asia y visitó Sicilia. A la edad de treinta años, Ovidio se había casado tres veces y divorciado dos. Se le atribuyen numerosas amantes. Los detalles de sus romances se relatan en Amores, una serie de poemas que hablan de las diversas fases por las que pasaron sus relaciones con una mujer llamada Corina (que probablemente encarna la síntesis de varias figuras femeninas). Su vida privada fue la de un hombre de letras libre de preocupaciones, adinerado y en cierto modo libertino. En Roma, donde residió hasta cumplir los cincuenta años, se relacionó con la sociedad más distinguida de la ciudad, incluido el propio Emperador Augusto. Sin embargo, en el año 8 d.C. Ovidio fue desterrado a Tomis (hoy Constanza, Rumania). Según el propio Ovidio, uno de los motivos de su destierro fue la publicación del Ars amatoria, un poema sobre las artes amatorias demasiado exaltado para el gusto del emperador, que se proponía emprender diversas reformas morales. Pero probablemente esto no fue más que un pretexto, puesto que el poema llevaba ya diez años en circulación. Otra de las razones, nunca revelada por Ovidio, pudo haber sido su conocimiento del escándalo en el que estaba involucrada la hija del emperador, Julia. Pese a todo, Ovidio no perdió su ciudadanía y nunca abandonó la esperanza de ser repatriado, como manifiesta en los numerosos poemas que escribió para sus amigos durante su exilio en Tomis; pero tanto sus expectativas como las de sus amigos resultaron vanas. Ovidio murió en Tomis, tras ser nombrado ciudadano de honor de esta localidad.

QUINTO HORACIO FLACO:

Personalidad. Nació en Venusia, hijo de un liberto que se preocupó de que su hijo recibiera una esmerada educación. Estudió en Roma a los poetas arcaicos en la escuela de Orbilio y más tarde en Nápoles (igual que Virgilio) la filosofía epicúrea. Marchó a Atenas a ampliar estudios según la costumbre de la época y allí le sorprendió la guerra civil entre los republicanos Bruto y Casio y los herederos de César, Marco Antonio y Octavio. Alistado como tribuno militar en el ejército republicano, asistió a la derrota de Filipos donde huyó arrojando el escudo como en otro tiempo hiciera Arquíloco de Paros.

Después del perdón concedido por Augusto regresó a Roma, donde en el año 37 fue presentado por Virgilio a Mecenas del que no se separó hasta su muerte. Mecenas le consiguió un empleo de escribiente del Tesoro y le regaló una finca en la Sabina, con lo que el poeta, libre de toda preocupación económica y sin desmedidas ambiciones, pudo dedicarse tranquilamente al cultivo de la literatura. Horacio, como buen epicúreo, se mantuvo alejado de las actividades políticas y cargos públicos durante toda su vida; murió pocos meses después de su gran amigo y protector Mecenas.

ÉPODOS:

Los Épodos, llamados por Horacio Iambi, fueron escritos en el intervalo que media entre la batalla de Filipos (42) y la de Accio (31). El modelo griego de los épodos es Arquíloco de Paros (VII a.C.), creador del ritmo yámbico. Horacio adopta la estrofa yámbica, en la que un verso más largo se añade a otro más corto y mezcla también ritmos dactílicos y yámbicos.

ODAS:

Las Odas, que Horacio llamó Carmina, se recogen en cuatro libros, de los cuales los tres primeros vieron la luz en el 23 y el cuarto muchos años más tarde. Es la obra de madurez de Horacio, que recrea a los clásicos griegos Safo, Alceo, Anacreonte, Baquílides y Píndaro, frente a los poetae novi que siguieron modelos helenísticos. Aunque existe el antecedente de Catulo se puede afirmar que, en las Odas, Horacio adapta definitivamente los versos eólicos, propios de la poesía lírica, a la métrica latina. Los cuatro libros de Odas suman en total 103 composiciones de variada temática: patrióticas, eróticas, morales, de la naturaleza…

Fuente: http://html.rincondelvago.com/

Arte de la Antigua Roma

ARTE Y ARQUITECTURA DE ROMA

El arte y arquitectura de la antigua Roma y su imperio que en su periodo de máximo apogeo se extendió desde las islas Británicas hasta el mar Caspio. El arte romano más primitivo comenzó con el derrocamiento de los reyes etruscos y el establecimiento de la república el año 509 a.C. Se considera que el final del arte romano, y por consiguiente el inicio del arte medieval, llegó con la conversión del emperador Constantino al cristianismo y con el traslado de la capital del imperio desde Roma a Constantinopla en el año 330. Sin embargo, el estilo romano e incluso sus temáticas romanas paganas continuaron representándose durante siglos, a menudo bajo la impronta cristiana.

El arte romano se divide tradicionalmente en dos periodos: el arte de la Roma republicana y el de la Roma imperial (desde el año 27 a.C. en adelante), con subdivisiones correspondientes a los emperadores más importantes o a las diferentes dinastías. En la época de la república, el término romano se aplica prácticamente al arte realizado en la ciudad de Roma, que conserva la huella de su pasado etrusco. Poco a poco, el arte se liberó de su herencia etrusca, gracias a la expansión a través de Italia y el Mediterráneo y a medida que los romanos asimilaron otras culturas como la griega. Durante los dos últimos siglos antes del nacimiento de Cristo surgió una manera típicamente romana de construir edificios, realizar esculturas y pintar. Sin embargo, debido a la extraordinaria extensión geográfica del Imperio romano y a sus diversos pobladores, el arte y la arquitectura romanas fueron siempre eclécticas y se caracterizaron por emplear distintos estilos atribuibles a los gustos regionales y a las preferencias de sus mecenas. El arte romano no es sólo el arte de los emperadores, senadores y patricios, sino también el de todos los habitantes del vasto imperio romano, incluyendo a la clase media de los hombres de negocios, los libertos o plebeyos, esclavos y legionarios de Italia y sus provincias. Curiosamente, a pesar de que subsisten una gran cantidad de ejemplos escultóricos, pictóricos, arquitectónicos y decorativos, conocemos pocos nombres de sus artistas y arquitectos. En general los monumentos romanos se realizaron para glorificar a sus mecenas más que para expresar la sensibilidad artística de sus creadores.

La arquitectura:

Podemos hacernos una clara idea de la arquitectura romana a través de los impresionantes vestigios de los edificios públicos y privados de la Roma antigua y gracias a los escritos de la época, como el De Architectura, un tratado en 10 volúmenes compilado por Vitrubio hacia el final del siglo I a.C.

La planificación de la ciudad romana:

La típica ciudad colonial romana del periodo final de la república y del pleno imperio tuvo una planta rectangular similar a la de los campamentos militares romanos con dos calles principales —el cardo (de norte a sur) y el decumano (de este a oeste)—, una cuadrícula de pequeñas calles que dividen la ciudad en manzanas y un perímetro amurallado con puertas de acceso. Las ciudades anteriores a la adopción de este tipo de planificación, como la propia Roma, conservaron el esquema laberíntico de calles sinuosas. El punto focal era el foro, por lo general situado en el centro de la ciudad, en la intersección del cardo y el decumano. Este espacio abierto, rodeado de tiendas, funcionó como el lugar de reunión de los ciudadanos romanos. Fue además el emplazamiento de los principales edificios religiosos y cívicos, entre ellos el senado, la oficina de registro y la basílica, que consistía en una gran sala cubierta, flanqueada por naves laterales, con frecuencia de dos o más pisos. Las basílicas romanas albergaban las transacciones comerciales y los procesos judiciales, pero este edificio se adaptó en tiempos cristianos, convirtiéndose en la tipología de iglesia occidental con un ábside y un altar al final de la nave mayor. Las primeras basílicas se levantaron a comienzos del siglo II a.C. en el propio foro romano, pero es en Pompeya donde se encuentran los ejemplos de basílicas más antiguas y mejor conservadas (c. 120 a.C.).

En la Hispania romana se ha descubierto, gracias a diferentes excavaciones y a los vestigios arqueológicos, la planificación de algunas de las más importantes ciudades hispanorromanas, como Baelo Claudia en Cádiz, Itálica cerca de Sevilla (fundada por Publio Cornelio Escipión el año 206 a.C.), Emerita Augusta (Mérida), Caesar Augusta (Zaragoza) o Tarraco (Tarragona).

Los templos romanos:

El templo principal de la ciudad de Roma, el capitolio, estuvo por lo general localizado en un extremo del foro. El templo romano fue el resultado de una combinación de elementos griegos y etruscos: planta rectangular, tejado a dos aguas, vestíbulo profundo con columnas exentas y una escalera en la fachada dando acceso a su alto pódium o plinto. Los romanos conservaron los tradicionales órdenes o cánones griegos (dórico, jónico y corintio), pero inventaron otros dos: el toscano, una especie de orden dórico sin estrías en el fuste y el compuesto, con un capitel creado a partir de la mezcla de elementos jónicos y corintios. La Maison Carrée de la ciudad francesa de Nimes (c. 16 d.C.) es un ejemplo excelente de la tipología romana templaria. Los templos romanos no se levantaron únicamente en el foro, sino que aparecen también a lo largo de toda la ciudad y en el campo. Uno de los ejemplos posteriores más influyentes fue el Panteón (118-128 d.C.) de Roma, que consistió en el habitual vestíbulo o pórtico columnado cubierto a dos aguas, seguido por un espacio cilíndrico cubierto por una cúpula, sustituyendo la tradicional cella o habitación principal rectangular. Los templos rotondos, más simples, como el construido hacia el 75 a.C. en Tívoli, cerca de Roma, basados en prototipos griegos de cellas circulares perípteras, fueron también populares.

En España subsisten algunos restos arqueológicos de templos de época romana en las ciudades de Barcelona, Mérida (dedicado a la diosa Diana), Córdoba (columnas de la calle Claudio Marcelo) y Sevilla.

Las tiendas y los mercados:

Los edificios lúdicos y las tiendas estaban diseminados por toda la ciudad de Roma. Generalmente las tiendas eran unidades de una habitación (tabernae) abiertas a las aceras. Muchas muestras, incluyendo las que asociaban el molino con la panadería, se conservan aún en Pompeya y en otros lugares. A veces, se construyó un complejo unificado de tiendas, como los mercados de Trajano (98-117 a.C.) en la colina del Quirinal en Roma, que incorporaron numerosos locales comerciales (tabernae) en diferentes niveles y grandes vestíbulos abovedados de dos pisos.

Los teatros y anfiteatros:

Los teatros romanos aparecieron por primera vez al final del periodo republicano. Constaban de un alto escenario junto a un foso semicircular (orchestra) y un área circundante de asientos dispuestos en gradas (cavea). A diferencia de los teatros griegos, situados en pendientes naturales, los teatros romanos se construyeron sobre una estructura de pilares y bóvedas y de esta manera pudieron ubicarse en el corazón de las ciudades. Los teatros fueron populares en todos los lugares del Imperio. Podemos encontrar ejemplos impresionantes en Orange (principios del siglo I d.C., Francia) y en Sabratha (finales del siglo II d.C., Libia). Los teatros de Itálica y de Mérida fueron realizados en tiempos de Augusto y de Agripa, respectivamente. El segundo de ellos, aunque presenta diferentes fases constructivas, destaca por su pórtico a modo de gran fachada trasera del escenario (frons scaenae) del siglo I d.C. y por su orchestra semicircular. Los anfiteatros (literalmente, teatros dobles) tuvieron planta elíptica con una pista (arena) central, donde se celebraban combates entre gladiadores y animales, y un graderío alrededor similar al de los teatros. El anfiteatro más antiguo conocido es el de Pompeya (75 a.C.) y el más grande es el Coliseo de Roma (70-80 d.C.), que podía albergar a unos 50.000 espectadores, más o menos la capacidad actual de los estadios deportivos. En la Hispania romana destacan los anfiteatros de Mérida, Tarragona e Itálica. Los circos o hipódromos se construyeron también en las ciudades más importantes; la plaza Navona de Roma ocupa el lugar de un circo que fue construido durante el reinado de Domiciano (81-96 d.C.).

En las ciudades de Tarragona, Sagunto y Toledo pueden hoy día contemplarse algunos restos de antiguos circos romanos.

Los baños públicos o termas:

Las ciudades grandes, como las pequeñas, tuvieron termas o baños públicos (thermae). Bajo la república se completaron generalmente con un vestuario (apodyterium) y habitaciones para bañarse con agua caliente, templada y fría (caldarium, tepidarium, frigidarium) junto a una zona de ejercicios, la palestra. Las termas (75 a.C.) cerca del foro de Pompeya son un ejemplo excelente de los modelos más antiguos. Bajo el imperio estas estructuras comparativamente modestas se volvieron progresivamente más grandiosas. Ejemplos posteriores, como los baños de Caracalla (c. 217 d.C.) en Roma tenían incluso bibliotecas, tiendas y enormes espacios públicos abovedados, decorados con estatuas, mosaicos, pinturas y estucos.

Las obras públicas:

Entre los diversos proyectos de construcciones públicas de los romanos, la red de puentes y calzadas que facilitaron la comunicación a través de todo el imperio y los acueductos que traían el agua a las ciudades desde los manantiales cercanos (Pont du Gard, año 19 d.C., cerca de Nimes), son los más extraordinarios.

El puente de Alcántara sobre el río Tajo, en Cáceres (España), puede ser considerado como una gran obra de ingeniería, gracias a la combinación del arco y la bóveda. Fue construido por el arquitecto Lacer en tiempos de Trajano y llevaba asociados un arco de triunfo y un templo. Aún se yergue el famoso acueducto de Segovia. Está formado por dos series de arquerías (118 arcos en su totalidad), superpuestas en dos niveles por robustos pilares de granito. Su cometido radicaba en surtir y proveer a la ciudad del agua necesaria. Fue construido en el siglo I a.C. Debemos destacar también los acueductos de los Milagros y de San Lázaro en Emerita Augusta (Mérida).

Las viviendas:

Aunque los edificios públicos fueron las construcciones urbanas más grandes y costosas, la mayor parte de la ciudad de Roma estaba ocupada por viviendas particulares.

La domus o casa romana:

Las viviendas unifamiliares se construyeron con una amplia variedad de formas y tamaños, pero las domus romanas generalmente exhibieron su preferencia por la simetría axial, que caracteriza también la mayor parte de la arquitectura pública. Las casas más antiguas, fechadas entre los siglos III y IV a.C., parecen haber sido construidas de acuerdo con los modelos etruscos. La domus itálica, o casa de los inicios de la República, constaba de un pasillo de entrada (fauces), un espacio principal a cielo abierto (atrium) con un estanque central para recoger el agua de la lluvia (impluvium), una serie de pequeñas habitaciones (cubicula), una zona de recepción y trabajo (tablinum), un comedor (triclinium), una cocina (culina) y a veces un pequeño jardín trasero (hortus). La parte delantera contaba en ocasiones con estancias abiertas a la calle que servían de tiendas. Durante el final de la República y el comienzo del Imperio, las casas romanas se convirtieron en unidades más complicadas. En el atrium se instalaron columnas de estilo griego, el antiguo hortus se ensanchó y se rodeó de una columnata (peristilo), y la decoración se hizo bastante profusa. Las viviendas de las ciudades más ricas llegarían a ocupar un bloque entero, como ocurrió con la denominada casa del Fauno de Pompeya, construida a principios del II siglo d.C.

La villa y el palacio:

Las villas suburbanas, como las que pertenecieron a Cicerón, el orador y hombre de estado, y a otros romanos famosos, incorporaron grandes terrenos, lagos, santuarios y complejos termales. La más extraordinaria de las villas imperiales conservadas es la de Adriano en Tívoli (iniciada el 118 a.C.). El primer emperador, Augusto, que reinó desde el 27 d.C. al 14, vivió en una residencia relativamente austera en la colina Palatina en Roma, pero Domiciano ordenó construir a su lado un gran palacio imperial (iniciado aproximadamente el 81 d.C.). La domus augustana de Domiciano sirvió también como cuartel general de los emperadores posteriores. Tuvo grandes salones de recepción, comedores públicos, fuentes y un jardín en forma de estadio, además de un ala residencial.

La insulae:

Los ciudadanos del periodo imperial que no pudieron permitirse tener viviendas particulares, vivían en insulae, viviendas colectivas de muchos pisos, construidas de ladrillo y argamasa, similares a los edificios de apartamentos actuales. Los ejemplos mejor conservados, fechados en los siglos II y III, están en Ostia, el puerto de Roma en la desembocadura del río Tíber.

Los enterramientos romanos: